地域に根ざし、お客さまに愛される飲食店。

日々の工夫や努力の裏側には、予約対応や情報発信、スタッフ管理など目に見えにくい負担が潜んでいます。

「改善したいけれど、何から手をつければいいのか…」とお悩みの方も少なくありません。

本記事では、地域の飲食店が抱えがちな課題を整理し、“無理なく始められるDX”のヒントをご紹介します。

小さな一歩からでも、日々の運営を少しずつ軽くする道は開けます。

地域飲食店に潜む“静かな困りごと”

日々お客様を迎える飲食店の多くは、実は本業以外の「見えにくい負担」と常に向き合っています。

たとえば電話予約です。

営業時間中は接客や調理に追われ、落ち着いて対応することが難しい場面も少なくありません。

それでも取りこぼしがないよう、多くのお店では営業時間内の電話に対応し、場合によっては営業時間外まで対応が及ぶこともあります。

さらに、最近ではSNSのDMからの問い合わせもあり、複数の窓口を管理する煩雑さが加わっています。

一方で、調理や接客に直接関わらない“裏方仕事”の負担も軽くありません。

スタッフのシフト調整や勤怠確認、顧客管理といった従来の業務に加え、メニュー変更にともなうSNS更新や予約サイト・チャットからの問い合わせ対応など、新しいタスクも次々に生まれています。

こうした業務の多くは、いまも紙の帳簿やExcelといったアナログな手法、さらには担当者の記憶に頼って運用されているケースも少なくありません。

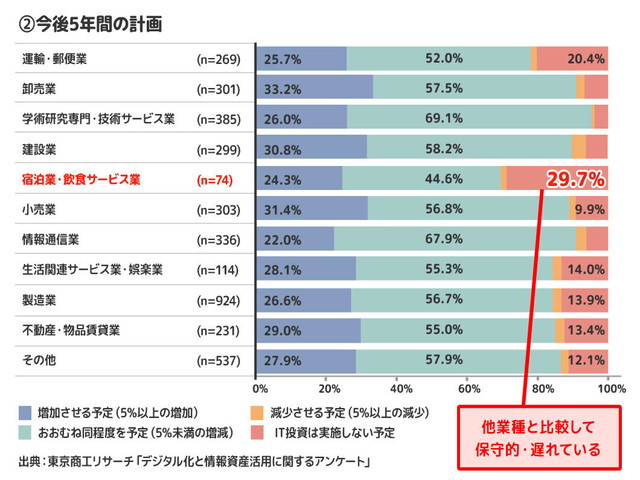

中小企業庁の令和3年度「中小企業実態調査」(東京商工リサーチ実施)によると、宿泊業や飲食サービス業では、今後5年間のIT投資計画で「実施しない」と回答した企業の割合が他業種より高く、デジタル化の遅れが懸念されています。

こうした背景もあって、現場では“従来のアナログなやり方”と“新しいデジタル対応”の両方を抱え込むことになり、その煩雑さが店舗運営者に集中しがちです。

人手不足の中、休む間もなく対応せざるを得ない――そんな状況が、多くの飲食店で生まれています。

「いつか改善したい」と思いながらも、日々の忙しさに流され、つい後回しになってしまう――。

そうした声は飲食店の現場からよく耳にします。

決して一部の店舗だけの悩みではなく、規模や地域を問わず、多くの飲食店に共通する課題になっています。

小さな店舗でも試しやすい3つの工夫

「毎日の業務が忙しくて、なかなか改善にまで手が回らない」。

そんな声は、とくに人手不足やデジタル化の支援が行き届きにくい地域の飲食店でよく耳にします。

では、どうすれば負担を減らしながらも、お店らしさを大切にできるのでしょうか。

大切なのは、いきなり大きな投資や複雑な仕組みを導入することではなく、身近なツールを活かして“無理なく始められる一歩”を踏み出すことです。

ここでは、規模の小さな店舗でも取り入れやすく、参考になる3つの工夫をまとめました。

こうした工夫は、「デジタルに強い会社だけができること」ではありません。 地域に根ざしたお店でも、身近なツールを使ってすぐに取り組めることばかりです。

| 施策内容 | どう取り入れる? | どんな変化がある? |

|---|---|---|

| ①予約管理のデジタル化 | LINE×Googleフォームを活用して予約窓口を限定公開。冷やかし防止やリンク差し替えでトラブル対応も可能 | 予約の安定化、確認作業やトラブル対応にかかる手間を削減 |

| ②食材発注の効率化 | Googleフォームなどで履歴を残す仕組みに。電話・FAX依存を減らし、在庫管理と連携 | 食材発注業務におけるコスト削減や発注ミスの防止、人依存の作業から脱却し、情報共有も容易になったことで、結果的に休日対応や伝達ミスの負担も減少 |

| ③勤怠管理のデジタル化 | 勤怠管理システムでシフト自動作成・打刻・集計を共有化。「誰でも対応できる」体制に | 担当者の負担軽減、休暇取得や教育のしやすさ向上。安定運営に寄与 |

① 予約管理のデジタル化

営業時間中の電話対応は、調理や接客の合間を縫って行うしかなく、どうしても漏れや行き違いが発生しがちです。

LINEにGoogleフォームの「予約専用リンク」を設置しておけば、お客様は案内された項目に沿って予約内容を入力でき、その情報は自動的に一覧化されて管理しやすくなります。

電話応対やメッセージを探す手間がなくなり、確認作業が大幅に軽くなります。

冷やかし予約が入っても、Googleフォームのリンクを更新するだけで受付先を切り替えられるため、簡単に対応できます。

② 食材発注の効率化

電話やFAXに頼ったやり取りでは記録が残りにくく、仕込みや在庫管理に余計な手間が発生しがちです。

一方、Googleフォームを活用すれば、仕入れ先やスタッフが入力した内容が自動でスプレッドシートに蓄積されます。

「◯日に何を何キロ注文したか」といった情報が一覧で確認できるため、紙の伝票を探す手間がなくなります。

さらに、休日や仕込み中でもスマホで確認でき、担当者が変わっても発注状況を簡単に共有できるため、伝達ミスの防止にもつながります。

③ 勤怠管理のデジタル化

シフト調整や勤怠管理が特定の人に集中すると、責任者が休めない・教育が進まないといった問題につながります。

勤怠管理システムを導入して自動作成や共有ができるようにすれば、「誰でも対応できる」仕組みに変わり、店舗運営の安定性が増します。

責任者の負担軽減だけでなく、休暇取得や新人教育のしやすさにも効果があります。

私たちも現場に寄り添う立場として、こうした小さな一歩を支えるお手伝いができればと考えています。

効率化とデジタル化は“お店らしさ”を守る手段

飲食店にとって「お店らしさ」とは、接客の温かさや味へのこだわり、地域とのつながりといった“その店ならではの魅力”です。

それは看板や店内の雰囲気だけでなく、日々の仕込みや予約対応、仕入れといった地道な業務によって支えられています。

しかし現場では、こうした業務が膨大に積み重なり、魅力を保ち続ける余力が削られているのが実情です。

だからこそ、効率化を「冷たい合理化」と捉えるのではなく、「お店らしさを守るための現実的な手段」として見直す必要があります。

小さな工夫で業務の負担を軽減できれば、スタッフは接客や料理により集中でき、結果として温かさやこだわりが際立ちます。

効率化は理想論ではなく、個人店がこれからも生き残るための現実的な選択肢となり得るのです。

もちろん、大手チェーンのようにすべてをマニュアル化・自動化することが正解とは限りません。

地域の店舗には、地域の人々とのつながりを大切にする独自の価値があります。

その魅力を損なわずに営業を続けていくためには、裏方の負担だけを仕組みに任せるという、柔軟なアプローチが効果的です。

たとえば、予約や仕入れの一部をデジタル化するだけでも、接客や地域との関わりにエネルギーを注ぐことが可能になります。

効率化と温かさを両立させることは、「お店らしさ」を支える鍵であり、地域の安心感にもつながります。

効率化は温かさを犠牲にするものではなく、お店の魅力を未来へと引き継いでいくための土台なのです。

小さな工夫で未来へ

お店を続けていくなかで抱える悩みは、第三者からはなかなか見えにくいものです。

毎日の仕込みや接客の裏で「もっと効率よくできたら」「人手不足を少しでも補えたら」と感じていても、それを言葉にして伝える機会は多くありません。

しかし、その小さな悩みこそが、お店を長く続けるうえで大きな壁になりがちです。

前回の記事でも紹介したように、こうした“声にならない悩み”は特別なものではなく、多くの飲食店に共通する課題です。

今回の記事では、その悩みに応えるかたちで「小さなDX」の具体策をご紹介しました。

私たちSunLが大切にしているのは、そうした課題を仕組みで支え、地域に灯るお店の光を守ることです。

大がかりな投資や複雑なシステムではなく、そのお店に合った「小さなDX」を一歩ずつ取り入れていくことで、無理なく日常業務を軽くし、本来の「お店らしさ」に集中できる時間を生み出せると考えています。

「デジタル化」と聞くと、どこか冷たく、自分たちには縁遠いものに感じられるかもしれません。

しかし実際は、ほんの少しの工夫からでも始められます。

それは、“お店の未来”を守るだけでなく、地域全体の活気を育む力にもなります。

誰かの挑戦を支えることは、その地域の灯を絶やさないことにつながります。

「自分のお店にもできることがあるかも」と感じた方は、ぜひSunLの公式HPをご覧ください。

私たちが具体的な運用の工夫を一緒に考え、無理なく始められる方法をご提案します。 お店の未来を守る第一歩を、今日から一緒に踏み出してみませんか。